HS 2025: «Mittelalter in der Schweiz»

Im Rahmen der Ringvorlesung HS 2025 wählten die Studierenden einen Vortrag aus, zu dem sie einen Blogpost verfassten. In den Reitern zur jeweiligen Vorlesung finden Sie die verfassten Blogposts.

Mit Beiträgen von:

Jasmin Kiener

Benjamin Wehrli

Tim Neuenschwander

Flavia Perrez

Antoine Volet

Sascha Brunner

Tabea Victoria Stoffel

Anna Aeschlimann

Fabian Stadelmann

Johanna Godeck

Momo Held

Dimitri Wildi

Joshua Wehrli

Gute Lektüre!

Prof. em. Dr. Dietmar Mieth – Marguerite Porète und Meister Eckhart

Jasmin Kiener

Marguerite Porete – eine in Vergessenheit geratene Mystikerin neu entdeckt

Aufgrund der extrem wenigen Ereignissen, die in den zeitgenössischen Chroniken aufgeführt wurden, kann der Tod der nordfranzösischen Begine1 Marguerite Porete auf dem Scheiterhaufen am 1. Juni 1310 sowie die Verurteilung ihres Werkes „Le miroir des simples ames” als eines der bedeutendsten Ereignisse dieses Jahres bezeichnet2 werden. Sean L. Field schreibt über Marguerite Porete: „The stark fact is that Marguerite Porete was the first female Christian mystic burned at the stake after authoring a book – and the book’s survival makes the case absolutely unique.”3

Schon aufgrund dieser Aussagen ist die Auseinandersetzung mit dieser Mystikerin aus historischer, theologischer und literarischer Sicht von besonderem Interesse. Dietmar Mieth erzählt in seinem neu erschienenen Roman „Ketzerflammen in Paris. Marguerite Porete, Meister Eckhart und die Intrigen der Inquisition“4 die Geschichte von Marguerite Porete, die es als Frau im 14. Jahrhundert wagte, ein religiöses Lehrbuch zu verfassen. Mieth erläutert in seinem Vortrag „Marguerite Porete und Meister Eckhart”, wie Marguerite den zu dieser Zeit vorherrschenden Tugendbegriff neu definierte. Thematisiert werden ebenso die Übereinstimmungen mit den Schriften Meister Eckharts wie auch die trotz Verbot beispiellose Verbreitung handschriftlicher Abschriften. Mieth weist ausserdem auf bislang übersehene Aspekte hin: zum einen die Übersetzung des Begriffs „Miroir“, zum anderen die Anspielung von Marguerites Werk auf das Buch „Le Miroir des nobles dames“. Die Intrigen der Inquisition und die Manipulationen bei der Prozessführung vergleicht Mieth mit aktuellen politischen Geschehnissen. Er spricht vom Tod auf dem Scheiterhaufen als einem Justizmord.

Das Buch „Le miroir des âmes simples et anéanties“ wurde über Jahrhunderte hinweg trotz Verbot im Verborgenen anonym in vier Sprachen weiterverbreitet. Erst 1946 gelang es der italienische Wissenschaftlerin Romana Guarnieri, nachzuweisen, dass der lange verschollen geglaubte „Spiegel der einfachen Seelen“ von Marguerite Porete stammt.5

In seinen Publikationen zeigt Mieth auf, dass die französische Mystikerin Marguerite ein ungewöhnliches Tugendverständnis entwickelte, das die traditionelle Moral- und Tugendethik ihrer Zeit hinterfragte. Besonders deutlich wird dies im Vergleich mit dem ebenfalls Ende des

13. Jahrhunderts entstandenen „Miroir des nobles dames“. Dieses Lehrbuch wurde im Auftrag der Königin Jeanne von ihrem Beichtvater Durand de Champagne auf Latein verfasst und ins Französiche übersetzt. Mieth weist darauf hin, dass „Miroir“ häufig falsch übersetzt und gedeutet wird. In beiden Fällen bedeutet „Spiegel“ vielmehr „Kompendium“, also Lehrbuch. Die unterschiedliche Auslegung der Tugendauffassung und Tugendlehre werden bei einem Vergleich klar. Während Durand de Champagne Tugend als eine normative Anforderung und Form äusserer Moral darstellte, lehnte Marguerite Porete eine Tugendauffassung als Mittel sozialer Kontrolle ab. Anstelle einer äusseren, disziplinarischen Kontrolle lehrte Marguerite, sich der Entwicklung persönlicher Fähigkeiten hinzugeben. Die innere Ausrichtung sollte geprägt sein von „Glaube, Hoffnung, Liebe und Gerechtigkeit“. Diese Auffassung führte zum Vorwurf, sie entwerte die kirchliche Tugendpraxis und öffne den Weg zu moralischer Beliebigkeit. Die Übersetzung der Bibel in die Volkssprache sollte der Bevölkerung zur eigenen religiösen Selbstverpflichtung verhelfen und die göttliche Liebe über äussere Tugendpraxen stellen. Marguerite kann mit diesem Gedankengut als Vorläuferin der Reformation bezeichnet werden. Gleichzeitig deuteten sowohl die Kirche wie auch der Staat das Wirken Marguerites als Gefahr für Moral und Ordnung, was 1310 zur Verurteilung zur Ketzerin und zu ihrem Tod auf dem Scheiterhaufen führte.

Die Gemeinsamkeiten zwischen den Werken Marguerites und Eckharts sind offensichtlich. Beide vertraten eine mystische Spiritualität der Innerlichkeit, die sich von kirchlicher Werkfrömmigkeit und Moralgesetzlichkeit absetzte. Während Marguerite in der Sprache der Liebe schrieb und in emotional-mystischer Hingabe dachte, verwendete Eckhart eine philosophisch-theologische Sprache, die an die scholastischen Debatten seiner Zeit anknüpfen konnte. Verschiedene Indizien deuten darauf hin, dass sich die beiden in Paris begegnet sind und Meister Eckhart sich unter anderem auch an den Lehren von Marguerite orientierte. (Derzeit untersucht die „Meister Eckhart-Forschungsstelle“ am Max-Weber-Kolleg in Erfurt 79 Predigt-Texte Eckharts, bei denen der Verdacht besteht, sie seien aussortiert worden, da sie zu nahe an Marguerite Poretes Ausführungen lagen.) Während der volkssprachliche Prediger Eckhart durch seine hochrangigen Ämter im Dominikanerorden und sein doppeltes Magisterium in Paris von der Inquisition zunächst besser geschützt war, konnte Marguerite sich nur schlecht gegen die Inquisition verteidigen. Der Häresieprozess gegen sie wurde einerseits von König Philipp IV. gefördert, um seine religiös-politische Autorität zu stärken. Zugleich verteidigte die kirchliche Inquisition ihre Autorität gegenüber laienhaften, mystisch geprägten Strömungen.

„Der Spiegel der einfachen Seelen“ wurde 1306 vom Bischof von Cambrai verbrannt und verboten. Dies hinderte Marguerite jedoch nicht daran, ihr Werk weiter zu verbreiten. 1308 wurde sie von der Inquisition in Paris verhaftet und angeklagt. Den Vorsitz führte der einflussreiche Grossinquisitor Guillaume de Paris, Beichtvater König Philipps IV. Er versuchte, Marguerite vergeblich zur Kooperation zu bewegen. Marguerite schwieg hartnäckig, was als eindeutiges Zeichen von Häresie gewertet wurde. Der darauffolgende Prozess muss aus heutiger Sicht als manipuliertes Verfahren bezeichnet werden. Alle Texte wurden von den königlichen Kanzleien vorbereitet und vorgelegt. Von dem von Guillaume de Paris einberufenen Gutachtergremium fehlten die erforderlichen Siegel. Zudem enthielten die fünfzehn lateinischen Textstellen aus Marguerites Buch, zu denen die Theologen Stellung beziehen sollten, keine Quellenangaben. Somit war den Theologen die genaue Herkunft und der Zusammenhang der Passagen unbekannt. In historischer Rückschau muss die Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen am 1. Juni 1310 auf dem Place de Grève in Paris daher als Justizmord gewertet werden, da die Mystik von Marguerite Porete missverstanden und kriminalisiert wurde.

Auch nach Marguerites Tod wurde der Spiegel in klösterlichen Kreisen anonym weiterverbreitet. Später wurde der Spiegel auch von namhaften Theologen rezipiert. Königin Philippa von England liess eine Abschrift ins Englische übersetzen und Margarete von Navarra stand dem Spiegel geistig nahe und übernahm ähnliche mystische Motive in ihr literarisches Schaffen. Papst Eugen IV. besass zur Zeit des Konzils von Basel

1431 mindestens 30 Exemplare des „Spiegels der einfachen Seelen“.6

In seinem Vortrag betont Mieth, dass es sich beim Roman „Ketzerflammen in Paris. Marguerite Porete, Meister Eckhart und die Intrigen der Inquisition“ um eine mittelalterliche Geschichte mit aktuellem Bezug handelt. Dabei verweist er etwa auf die Autokratie in Russland und deren Verfolgungen im Einverständnis mit der russisch-orthodoxen Kirche. Dies wirft Fragen auf: Wie steht es um die Demokratie in der heutigen Zeit? Wie haben sich politische Prozesse seit dem Mittelalter verändert? Folgende Themen könnten in diesem Kontext weiter ausgeführt werden:

- Glaubensfreiheit und individuelle religiöse Praxis versus institutionelle Vorgaben

- Die Stellung der Frau in Kirche und Gesellschaft

- Machtstrukturen in religiösen und politischen Institutionen sowie das Verhältnis von Politik und Religion

- Geschichte kann Stimmen unsichtbar machen – wer erhält in Vergangenheit und Gegenwart Sichtbarkeit?

Marguerite Porete steht exemplarisch für den Konflikt zwischen individueller Glaubenserfahrung und institutioneller Macht im Mittelalter. Ihr mutiges Ringen um eine Spiritualität jenseits kirchlicher Vorschriften führte zu ihrem Tod auf dem Scheiterhaufen – und zugleich zu einem Werk, das über Jahrhunderte weiterwirkte. Die Rezeption ihres „Spiegels der einfachen Seelen“ zeigt, dass ihre Gedanken zur Freiheit der Seele, zur Liebe als höchste Tugend und zur inneren Gotteserfahrung nicht ausgelöscht werden konnten. Die Geschichte ist nicht nur historisch bedeutsam, sondern wirft bis heute Fragen nach Glaubensfreiheit, Geschlechtergerechtigkeit, Machtstrukturen und der Sichtbarkeit unterdrückter Stimmen auf. Damit kann ihr Werk als Mahnmal gegen religiöse und politische Vereinnahmung verstanden werden.

1 Als Beginen und Begarden bezeichnet man Frauen und Männer, die, ohne die feierlichen Gelübde abgelegt zu haben, allein oder in Gemeinschaft ein religiöses Leben «inmitten der Welt» führen. https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/011529/2004-04-27/.

2 Sean L. Field: The Beguine, The Angel, and the Inquisitor. The Trials of Marguerite Porete and Guiard of Cressonessart, Notre Dame 2012.

3 Field: The Beguine.

4 Dietmar Mieth: Ketzerflammen in Paris. Marguerite Porete, Meister Eckhart und die Intrigen der Inquisition, Hannover 2024.

5 Barbara Hahn-Jooss: Cest Ame est Dieu par condicion d’Amour. Theologische Horizonte im «Spiegel der einfachen Seelen» von Marguerite Porete, Münster 2010, S. 22.

6 Dietmar Mieth: Marguerite Poretes Tugendverständnis und ihre Verurteilung als libertinistische Ketzerin in retrospektiver Sicht, https://doi.org/10.1515/9783111157610-009, S. 148.

Literaturverzeichnis

Field, Sean L.: The Beguine, The Angel, and the Inquisitor. The Trials of Marguerite Porete and Guiard of Cressonessart, Notre Dame 2012, https://books.google.ch/books?id=qYIFDgAAQBAJ&hl=de&source=gbs_navlinks_s [letzter Zugriff: 27.10.2024].

Hahn-Jooss, Barbara: Cest Ame est Dieu par condicion d’Amour. Theologische Horizonte im «Spiegel der einfachen Seelen» von Marguerite Porete, Münster 2010, S. 22.

Mieth, Dietmar: Ketzerflammen in Paris. Marguerite Porete, Meister Eckhart und die Intrigen der Inquisition, Hannover 2024.

Mieth, Dietmar: Marguerit Poretes Tugendverständnis und ihre Verurteilung als libertinistische Ketzerin in retrospektiver Sicht. Berlin, Boston 2024, S. 145-174. https://doi.org/10.1515/9783111157610-009.

Mieth, Dietmar: Blasphemies, Heresy and Inquisition in Paris 1306 – 1314: The Case of the Trials Against the Knights Templar and the Beguine Marguerite Porete., Medieval Mystical Theology, 34:1, S. 16-33, 2025, https://doi.org/10.1080/20465726.2025.2503108.

Prof. em. Dr. Susanne Köbele – Zwerge auf den Schultern von Riesen: Dynamiken einer schillernden Konfiguration

Benjamin Wehrli

Wer ist Gigant und wer Zwerg?

Im Rahmen der zweiten Maria-Bindschedler-Vorlesungen des Semesters referierte Frau Professorin Susanne Köbele am 16. Oktober zum Thema «Zwerge auf den Schultern von Riesen: Dynamiken einer schillernden Konfiguration». Köbele habilitierte sich für das Fach deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Vor ihrer Emeritierung im Jahr 2023 war sie ordentliche Professorin für Ältere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Zürich.1

Ein Schwerpunkt von Köbele ist die volkssprachliche Literatur und die Mystik des Mittelalters and der Frühen Neuzeit.2 Zudem teilt sie mit Herrn Prof. em. Dietmar Mieth – dem Gastreferenten der ersten Maria-Bindschedler-Vorlesung des Semesters – ein Interesse an Meister Eckhart und seiner französischen Zeitgenossin Marguerite Porete.3 Ihr wissenschaftliches Oeuvre ist vielschichtig und beinhaltet Interpretationen von sprachlich hochkomplexer Literatur. Unter anderem war sie Mitherausgeberin der Reihen «Bibliotheca Germanica» und der «Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters». Weitere Publikationen von Köbele finden Sie auf der Website der UZH.4

In ihrer Gastvorlesung behandelte Köbele die Redewendung «Zwergen auf den Schultern von Riesen». Irrtümlicherweise wird die Redewendung oft Isaac Newton zugesprochen.5 Doch der englische Kleriker Johannes von Salisbury berichtet im 12. Jh., wie Bernhard von Chartres diese Redewendung in seiner philosophisch-theologischen Schule geprägt und erfunden hat.6 Das Gleichnis wird oft ausgelegt als ein metaphorischer Vergleich zwischen dem aktuellen Wissen und dem Wissen der Vergangenheit. Indem auf das Wissen der Vergangenheit gebaut wird, entsteht in der modernen Gegenwart ein Wissensfortschritt.7 Als Zwerge der Gegenwart thronen wir also auf den Schultern unserer Vorgänger. Doch dabei stellt sich wiederum die Frage: Sind wir Zwerge tatsächlich höher? Oder sind wir nur chronologisch später als die vorherige Epoche, auf die wir stehen? Mit solchen Fragen waren nicht nur Denker im mittelalterlichen Frankreich konfrontiert, sondern auch Denker anderer Epochen. Sinn und Zweck des Gleichnisses werden dabei immer wieder neu ausgelegt und kontextualisiert. So verwendet Jacob Grimm die Metapher für andere Zwecke als Bernhard von Chartres. Um die unterschiedlichen Auslegungen des Gleichnisses zu illustrieren, greift Köbele auf verschiedene Rezeptionen von grossen Denkern zurück; von Otto Bischof von Freising, Jean Paul bis hin zu Friedrich Nietzsche.

Das Zwerg-Riesen-Gleichnisses ist ein häufiges Bildmotiv. Bereits Darstellungen der Antike, wie die des Himmelsgewölbe-tragenden Atlas, verwenden die Metapher eines tragenden Riesens. Ähnliche Beispiele sind Makrokosmos (Rota) und Zwerg auf den Schultern des Riesen» aus der Süddeutschen Tafelsammlung (Ca. 1410)8, Der heilige Christophorus von Barthel Beham (1520) und Landschaft mit dem blinden Orion von Nicolas Poussin (1658). Köbele machte eine Erläuterung zum Makrokosmos (Rota) und Zwerg auf den Schultern des Riesen9: Als Teil einer Sammlung von Diagrammen, Planetenschemata und Tugendbäume formt der Makrokosmos als Ganzes eine Anleitung zur kompletiven christlichen Lebensform. Nicht nur die Figur ist von lateinischen und mittelhochdeutschen Schriften umgeben, sondern sie ist förmlich in Textgewebe gekleidet. Der Gigant verkörpert hier, wie seine «Beinschriften» erkennen lassen, die sieben Artes Liberales (die sieben freien Künste des Mittelalters), welche als Grundlagen für die höheren Studien wie Jura, Medizin oder Theologie dienten. Doch der letzte Vers seines «Rocktextes» beinhaltet auch eine Anspielung auf Frömmigkeit und religiöse Praxis. Dieser Riese ist aber kein Nimrod aus dem Alten Testament, kein Goliath und kein Berggeist, sondern er ist, wie Rocktext und antiker Philosophenhut offenbaren, ein schriftkundiger Gelehrter. Der Gelehrte und der geschulterte Knabe symbolisieren hier die christliche Weisheitsphilosophie, wobei die Werte der Antike christlich synthetisiert und aufnehmbar gemacht werden.10

Auch Bilder des heilige Christophorus im 15. Jh. spielten mit diesem Gleichnis. Als riesiger Schutzpatron trägt er (wie sein Name andeutet) Christus, der auf seinen Schultern sitzt. Doch das Gleichnis kann auch anders gedeutet werden: Alain de Lille sieht um 1183/84 im kleinen, Zwerg die christliche Demut und im Giganten den rohen, unkultivierten Zustand.11 Otto von Freising hingegen ermöglicht Mitte des 12. Jahrhunderts eine ganz andere Rezeption: Bei ihm sitzt die Gegenwart auf den Schultern der Vergangenheit.12 Als chronologisch späteres Zeitalter ist sie im mittelalterlich-metaphysischen Sinne näher am Heil der Endzeit. In seiner Auslegung von 1874 kreiert Nietzsche, wie Alain de Lille und auch alle anderen angeführten Beispiele, eine Metamorphose des Gleichnisses. Nach Köbele betrachtet Nietzsche die Gegenwart als Last für die Vergangenheit, und der Zwerg (Gegenwart) ist für ihn nicht nur «später», sondern sogar zu spät und deshalb heilsentfernter.13

Jacob Grimms Auslegung14 von 1844 wiederum geht in eine nationalistische Richtung. Er verwendete das Gleichnis, um sein Vaterland zu erheben. Grimm stellt die Grösse der Antike über die des deutschen Altertums. 1986 begegnet Peter Handke wiederum der Thematik mit einem radikalen chronologischen Ansatz: Der Zwerg wird in einem seiner Gedichte mit einem «Eintagswesen» gleichgestellt.15 Obwohl ein «Eintagswesen» den Index der Vergänglichkeit hat, so ist sie immer noch dauerhaft, gestützt durch die Schultern des Riesens. Köbele erläutert, dass das «Eintagswesen» selbst auch zum Träger wird: Auf den Schultern des Wesens lastet die die paradoxe Endzeitlichung wo Abwesendes und Anwesendes in einer reinen Gegenwart präsent sein sollen. Köbele erklärt, dass das «Eintagswesen» Riese (Vorgänger) und Zwerg (Nachfolger) zugleich ist. So wie Grimm transformiert auch Handke das Gleichnis auf engstem Raum und bringt es so an die Grenzen der Nachvollziehbarkeit.

Auch Jean Paul gibt dem Zwerg-Riese-Gleichnis eine neue Schärfe: Nach Köbele spielt er mit der «übertriebenen» Überkodierung des Gleichnisses und schafft hier Ironiepotentiale.16 Er macht mit dem Gleichnis etwas Eigenes, denn er benutzt weder Riese noch Zwerg, sondern die Phantasie. In seinem Gleichnis verwickelt sich unsere Imagination und wird von Jean Paul als Phantasie zur Zirkus-artikulierten Gleichnis-Figur: «Seiltänzerisch» hebt die Phantasie in seinem Gleichnis lange Menschenreihen auf «höhere Schultern». Die Balanceleistung wird durch die Wesensleiter ruiniert, welcher die Phantasie zugleich festhalten muss. Laut Köbele wird in Jean Pauls Auslegung ein Doppelwitz untergebracht, wobei das Zwerg-Reise-Gleichnis als reflexive Metapher neu erschaffen wird. Wie bei Grimm und Handke bringt der Autor auch hier den Leser an die Grenzen der Nachvollziehbarkeit.

In ihrem Referat zeigt Köbele, wie das Gleichnis komplizierte Themen auslegen kann. Als historiografisches und kulturvergleichendes Theoriemodell hat es einen prägnanten Wirkungsradius. Doch das Gleichnis ist zudem ästhetisch produktiv. Es kann als literarische Figur fungieren (Makrokosmos) oder zum Inhalt eines Gedichtes werden (Handke). Diese doppelte Resonanz der Wissensgeschichte und Künste zieht sich von den ersten Bildern des Mittelalters bis in die Moderne. Im Wesentlichen sind die Rezeptionen ein Spiel mit unterschiedlichen Geltungsbereichen; so suchen Bernhard von Chartres und Otto von Freising beispielsweise auf ungleiche Weise für eine Auslegung des Gleichnisses. Dank dieser Perspektive wird die reiche Interpretationsgeschichte umfassend sichtbar. Doch wie vergnüglich wie das Zwerg-Riesen-Gleichnisses scheint, so analytisch schwierig ist es auch, so Köbele.

1 People, https://www.ds.uzh.ch/en/seminar/personen.html, Stand: 17.10.2025.

2 Ebd.

3 Cf. Jasmine Kieners Blogpost: «Marguerite Porete – eine in Vergessenheit geratene Mystikerin neu entdeckt».

4 https://www.ds.uzh.ch/apps/cms/pfs/personen_en.php?detail=612&get=pb.

5 Hapke, Thomas: „Auf den Schultern von Riesen“ | Wissenschaftliches Arbeiten, 23.10.2014, https://www.tub.tuhh.de/wissenschaftliches-arbeiten/2014/10/23/auf-den-schultern-von-riesen/, Stand: 18.10.2025.

6 Köbele, Susanne: Zwerge auf den Schultern von Riesen. Dynamiken einer schillernden Konfiguration, Bern 16.10.2025, S. 1.

7 Zwerge auf den Schultern von Riesen, in: Wikipedia, 02.09.2025. Online: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zwerge_auf_den_Schultern_von_Riesen&oldid=259400671, Stand: 17.10.2025.

8 Ebd.

9 NB: Dies ist eine Inhaltsbeschreibung des Bildes und wurde aus Köbeles Handout übernommen.

10 Köbele: Zwerge auf den Schultern von Riesen. Dynamiken einer schillernden Konfiguration, S. 4.

11 Ebd., S. 2.

12 Ebd.

13 Ebd.

14 Ebd., S. 1.

15 Ebd.

16 Ebd., S. 2.

Dr. Markus Jansen – Rittertum in den Städten der Eidgenossenschaft und am Rhein

Tim Neuenschwander

Von Rittern und Bürgern

Wenn man von Rittern hört, denkt man womöglich zunächst an Burgen, Krieger zu Pferd in schweren Rüstungen oder an den Landadel, der in einer Burg auf dem Land romantischen Interessen frönt und ritterlichen Idealen nacheifert. Demgegenüber steht der Bürger in der Stadt, der einer rational und kaufmännisch veranlagten städtischen Elite angehört. In dieser Vorstellung sind Ritter und Bürger zwei klar voneinander getrennte gesellschaftliche Klassen. Einen Ritter in der Stadt kann man sich kaum vorstellen.

Dr. Markus Jansen, Historiker an der Universität zu Köln, befasst sich mit dem Rittertum in der Eidgenossenschaft und am Rhein. In seiner Vorlesung «In der Stadt wohnen viele Ritter und Knechte. Rittertum in den Städten der Eidgenossenschaft und am Rhein.» thematisiert Jansen das Verhältnis zwischen Bürgern und Rittern. Jansen sagt dabei, dass beiden Gruppen, Rittern und Bürgern, ein gegenseitiges Misstrauen und Antagonismus unterstellt werde. Die beiden Gruppen werden in dieser Vorstellung holzschnittartig voneinander getrennt, doch die Wahrheit sei um einiges komplexer: Die Eliten aus Stadt und Land waren unmittelbar miteinander verbunden, gerade in der Schweiz und im Rheinland begegneten sich diese Gruppen oft im Zeichen eines geteilten Rittertums. Jansen stellt die Frage «passen Ritter und Stadt zusammen?»

«Ritter» ist kein eindeutiger Begriff. In seiner langen Geschichte hatte der Ritterbegriff verschiedene Bedeutungen, die nicht immer deckungsgleich waren. Jansen erklärt, dass der Begriff im Laufe der Zeit mit der aufstrebenden Ministerialität verbunden wurde: Ministeriale, d.h. Dienstleute, die von Fürsten oder Bischöfen eingesetzt wurden. Die Aufgaben dieser Ministeriale umfassten Verwaltung, Hofdienst, aber auch militärische Angelegenheiten. Viele von diesen Ministerialen stiegen auf und erhielten Adelstitel. Unter diesen Ministerialen entstand schliesslich die ritterlich-höfische Kultur.

«Aus den Dienstleuten entstand im 12. Jahrhundert in fortschreitender Einschränkung der Verpflichtungen die ‘Ritterschaft’, der niedere Adel […] den der Mangel an ‘Freiheit’ von den ‘edelfreien’ Grafen und Herren abgrenzte.»1

Das führt zu einem weiteren Meilenstein in der Evolution des Ritterbegriffes, nämlich dem etablierten Rittertitel. Jansen vergleicht diesen mit einem Doktortitel: Er wird aufgrund einer Leistung verliehen, immer mit dem Namen des Ritters aufgeführt, wird jedoch nicht vererbt. Die Verleihung eines Rittertitels war mit Ritualen verbunden, etwa der Schwertleite oder später dem wohl bekannteren Ritterschlag. Die meisten Rittertitel wurden in Köln in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts verliehen. Dieser Trend lässt sich auch andernorts feststellen. Jansen folgert daraus, dass es also eine Zeit gab, in der der Ritterschlag besonders «in Mode» war.

Eine Schwertleite beschreibt Jansen anhand des Beispiels «Der Gute Gerhard» aus dem Jahr 1215. Die Schwertleite ist dabei eine deutlich längere Zeremonie als der Ritterschlag. Die Hauptfigur Gerhard nimmt zusammen mit zwölf anderen Knappen an dieser Zeremonie teil. Die Knappen treten nach einer Messe vor den Erzbischof, der sie zu Rittern kürt. Nach der Zeremonie führen die frisch gewordenen Ritter sogleich ein Turnier vom Typ Buhurt durch, welches Jansen als «eine Art Massenschlägerei vom typ last man standing» beschreibt. Die Ritterwerdung wird hier als sehr festlicher Akt dargestellt, welcher die Aufnahme in eine spezielle Gruppe repräsentiert. Allerdings ist zu bedenken, dass «Der Gute Gerhard» keine historische Aufzeichnung, sondern ein literarisches Werk ist. Die Schwertleite im «Guten Gerhard» ist also eher als idealisierte Darstellung zu betrachten.

Gemäss der vor allem in der deutschsprachigen Forschung verbreiteten These von der Abschliessung des Ritterstandes wurde der Ritterstand um das Jahr 1200 «abgeschlossen», also für Bürger unzugänglich gemacht. Das suggeriert, dass der Niederadel um diese Zeit eine feste, statische Form gefunden habe. Das wird mit dem Aufkommen der Ritterbürtigkeit, dem mit der der Rittertitel erblich wurde, begründet. Es wäre jedoch falsch, hier ein Ende der sozialen Dynamik zu sehen. Auch im 13. und 14. Jahrhundert traten noch neue Familien in die Ritterwürde ein. Bis ins 15. Jahrhundert war der Niederadel von einer Dynamik ausscheidender und neu eintretender Familien geprägt. Erst die Ausbildung der Landstände ab dem 15. Jahrhundert spielte eine entscheidende Rolle für das Auseinanderrücken der städtischen und ländlichen Eliten.2

Die Facetten des Ritterbegriffes

Jansen gliedert den Ritterbegriff in die Ebenen Tätigkeit, Würde, Gruppe und Idee. Diese Ebenen sind eng verbunden, überschneiden sich hie und da, sind jedoch nicht deckungsgleich.

Im Rahmen seiner Tätigkeit verrichtete ein Ritter Kriegsdienst für seinen Fürsten oder auch für seine eigene Stadt. Ebenfalls gehörte dazu die Teilnahme an Kreuzzügen, sowohl ins «Heilige Land», im Baltikum oder gegen die Hussiten in Böhmen. In den Heeren der Fürsten finden sich auch immer wieder Mitglieder des Bürgertums. Jansen betont hierbei speziell den Deutschorden in Ostpreussen, der unzählige Krieger gegen die «Heiden» im Baltikum ins Feld schickte. Ebenfalls erwähnt Jansen die Schlacht von Sempach, an der ebenfalls zahlreiche Bürger Teilnahmen.

Im bereits erwähnten Beispiel des «Guten Gerhard» wird die Aufnahme in den Ritterstand als festliche, würdevolle Zeremonie dargestellt. Der Rittertitel repräsentiert laut Jansen die Würde, im Ritterstand zu sein. Zahlreiche Ritter gehörten auch zu den Eliten der Städte. Am Beispiel der Ehrenrede des Herolds Gelre auf den Ritter Rutger Raitz zeigt Jansen ein Beispiel des damaligen Verständnisses der Ritterwürde: Die Rede handelt ausschliesslich von Rutgers Kriegstaten, wobei das Rittertum als Inbegriff kriegerischer Tapferkeit dargestellt wird. Dieses Leben habe Dimensionen des Rittertums erreicht, die andere Ritter seiner Zeit in den Schatten stelle, heisst es in der Rede.

Den Aspekt der Gruppe beschreibt Jansen als die Ministerialität in den Städten, aus der die Ritterschaft entstand und die dabei die höfisch-ritterliche Kultur herausbildete. Ebenfalls gehört dazu eine ideelle Teilnahme an der Gemeinschaft aller Ritter.

Die Idee des Ritters zeigt Jansen anhand der ritterlich-höfischen Literatur, etwa der Melusine-Roman, der 1456 durch Thüring von Ringoltingen ins Deutsche übertragen wurde. Thüring ist eine besonders interessante Figur – er entstammte dem gehobenen Berner Bürgertum. Thüring wurde zum Ritter geschlagen, sogar am Heiligen Grab in Jerusalem. In seiner «Melusine» entwarf Thüring ein Bild der Rittergesellschaft und propagierte ein Verständnis des Rittertums, das die Idee des Ritters am Vollbringen grosser Heldentaten festmacht.

Gerade in Bern waren viele Ritter anzutreffen: Die Stadt Bern hatte ein gewaltiges Gebiet erobert, wodurch viele Ritter unter die Herrschaft dieser Stadt gerieten. Daraufhin liessen sich viele Ritter in der Stadt nieder, städtische und ländliche Eliten in Bern waren also in regem Kontakt.

Der Ritterstand war also keineswegs eine statische, abgeriegelte Gruppe. Ritter waren keineswegs nur in Burgen auf dem Land anzutreffen, ebenso waren sie nicht allesamt von adeliger Geburt. Gerade in den Städten am Rhein und in der Eidgenossenschaft traf man Ritter: Jansen weist darauf hin, dass es in Zürich zwischen 1433 und 1476 13 Ritterschläge gab, die Bürgern zukamen. In Köln sind zwischen dem späten 12. Jahrhundert und dem frühen 16. Jahrhundert sogar 258 Ritter aus 69 Familien belegt.

Ebenso waren die städtischen Eliten eng mit dem Landadel und dem Ritterstand verbunden. Bürger wurden zu Rittern geschlagen, nahmen an Feldzügen wie den Kreuzzügen teil und verfassten Werke der höfisch-ritterlichen Literatur in den Städten. Die Frage, ob Ritter und Stadt zusammenpassen, lässt sich also eindeutig mit «Ja» beantworten.

Weitere Ansätze

Zum Status von Rittern in den Städten des mitteleuropäischen Mittelalters und dem Verhältnis von ländlichen und städtischen Eliten liesse sich noch weit mehr sagen. Eine einzelne Vorlesung vermag keineswegs die ganze Thematik abzudecken, entsprechend gibt es weitere Aspekte, die beleuchtet werden könnten:

- Der städtische Adel und die Zünfte: Wie begegneten sich diese Machtblöcke in Städten der Eidgenossenschaft und des Rheinlandes, zu welchen Konflikten kam es, mit welchen Auswirkungen?

- In der Vorlesung wurde auch über Ritter in der Stadt Bern gesprochen, viele von diesen gehörten zur Stadtberner Oberschicht. Wie stark war der Einfluss von Rittern in der Stadt Bern? Wie beeinflussten sie die Politik, inwiefern unterschieden sich ihre Interessen von denen nichtritterlicher Patrizier?

Dr. Markus Jansens Vorlesung bot einen interessanten Einblick in die Gesellschaft des Mittelalters, die über die weitverbreiteten Klischees und Vorstellungen dieser Epoche hinausging. Durch das Thema von Rittern und Städten wurde ein Aspekt beleuchtet, der vielen davor womöglich gar nicht in den Sinn gekommen wäre.

1 Paravicini, S.22

2 Vgl. Jansen, S. 114-115.

Literatur

Paravicini, Werner: Die ritterlich-höfische Kultur des Mittelalters (Enzyklopädie deutscher Geschichte, Bd. 32). 3., um einen Nachtrag erweiterte Auflage München 2011.

Jansen, Markus: Von der städtischen Elite in den Landadel. Gruppenverbindende Mobilität am Beispiel der spätmittelalterlichen Stadt Köln. In: Geschichte in Köln 69/2022, S. 113-140.

Flavia Perrez

Ritter in der Stadt – Neue Perspektiven auf das spätmittelalterliche Rittertum

Am 2. Oktober 2025 hielt Dr. Markus Jansen im Rahmen der Ringvorlesung des Berner Mittelalterzentrums einen Vortrag über das Thema Ritter und Rittertum in den Städten der Eidgenossenschaft und am Rhein. Dabei wurde ein Bild des spätmittelalterlichen Rittertums präsentiert, das die lange dominante Sichtweise der Geschichtswissenschaft in Frage stellt. Für mich eröffnete dieser Ansatz eine spannende Möglichkeit, eigene Fragestellungen zum Verhältnis von Stadt und Adel in einem neuen Licht zu betrachten.

Die ältere Geschichtsschreibung stellte Ritter und Bürger häufig als Gegensätze dar: Hier der auf dem Land ansässige Adel, der auf Burgen lebte, Ruhm auf dem Schlachtfeld suchte und höfische Kultur pflegte – dort die Bürger, die durch Handel und Handwerk Wohlstand erwarben und innerhalb der Stadtmauern egalitäre Strukturen entwickelten und ihre Freiheiten gegenüber der feudalen Außenwelt verteidigten. Diese Gegenüberstellung prägte lange das Bild vom mittelalterlichen Europa. Neuere Forschungen zeichnen jedoch ein anderes Bild. Stadt und Adel standen im Spätmittelalter keineswegs in einem unüberbrückbaren Gegensatz, sondern waren eng miteinander verflochten. Besonders in Städten entlang der Rheinachse, etwa in Köln, Bern oder Zürich, lassen sich zahlreiche Ritter nachweisen, die innerhalb der Stadtmauern lebten. So berichtet etwa von Waldheim über zahlreiche Ritter in Bern (Von Waldheim, Hans, Hans von Waldheims Reisen durch die Schweiz im Jahre 1474, in: Emil Welti (Hg.): Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern, 25/1919-20, S. 89-154), während Köln als “Stadt der Ritter und des Adels“ gilt. Diese Beispiele zeigen: Stadt und Rittertum bildeten keine getrennten Sphären, sondern überschnitten sich sozial, wirtschaftlich und kulturell. Gerade dieser Aspekt verweist für meine eigenen Überlegungen darauf, dass städtische Räume nicht nur als Zentren von Handel und Bürgerkultur, sondern ebenso als Orte adliger Präsenz und symbolischer Repräsentation verstanden werden müssen.

Das geteilte und aktive Rittertum in den Städten

Diese Durchlässigkeit wird von Jansen während seines Vortrags als “geteiltes und aktives Rittertum” bezeichnet: Stadt- und Landeliten teilten ritterliche Werte, Formen der Repräsentation und Netzwerke. Zwar betrifft dies vor allem eine kleine (und männlich geprägte) Elite wie der Historiker kurz betont, doch gerade in dieser Gruppe wird deutlich, dass sich die Grenzen zwischen städtischem Bürgertum und ländlichem Adel zunehmend auflösten. Der Begriff Ritter selbst wandelte sich dabei stark. Ursprünglich bezeichnete er den gepanzerten Reiterkrieger im Dienst eines Herrn. Ab dem 12. Jahrhundert erfuhr das Rittertum eine Aufwertung: Kämpferische Tugenden wurden mit ethischen und religiösen Idealen verbunden. Rittersein entwickelte sich zu einem Ausdruck von Haltung und Lebensstil, geprägt von höfischer Kultur. Etwa um 1200 entstand der Rittertitel als persönliche, nicht vererbbare Würde – meist durch den Ritterschlag verliehen. Mit dem Wandel des Kriegswesens verlor das Rittertum ab dem 14. Jahrhundert seine militärische Bedeutung. Es wurde zunehmend zu einem symbolischen Stand mit kulturellem und sozialem Prestige. Diese Entwicklung macht deutlich, dass Ritterlichkeit nicht allein über die militärische Funktion, sondern auch über performative und kulturelle Praktiken hergestellt wurde – ein Gedanke, der sich produktiv auf Fragen nach symbolischem Kapital und Status im urbanen Kontext übertragen lässt.

Facetten des Ritterbegriffs

Das Rittertum im Spätmittelalter beschrieb Jansen in vier Facetten:

- Tätigkeit: der Ursprung im kämpferischen Handeln;

- Würde: eine persönliche, ehrenhafte Auszeichnung, die über Standesgrenzen hinaus verliehen werden konnte;

- Gruppe: ein soziales Netzwerk aus Adel, Ministerialität und städtischer Elite;

- Idee: das Rittertum als moralisch-religiöses Ideal: der Ritter als miles christianus.

Für die eigene Arbeit ist diese Mehrdimensionalität des Begriffs besonders anregend. Sie zeigt, wie historische Konzepte nicht eindimensional gefasst werden sollten, sondern stets ein Zusammenspiel verschiedener Ebenen darstellen. Gerade der Aspekt des Rittertums als “Idee” verweist auf die Bedeutung normativer Vorstellungen, die weit über den militärischen oder rechtlichen Status hinauswirken – ein Gedanke, der sich auch für die Analyse anderer sozialer und kultureller Felder nutzen lässt.

Rittertum im städtischen Umfeld

In Städten wie Bern, Zürich oder Basel zeigt sich, wie eng Bürger und Adelige miteinander verflochten waren. Wohlhabende Stadtbewohner konnten durch Reichtum und Bildung in den Kreis der städtischen Elite aufsteigen, während Landadlige in die Städte zogen und dort Positionen in Verwaltung oder Politik übernahmen. Literarische Zeugnisse wie die Erzählung der “Melusine” des Thüring von Ringoltingen, in der eine Wasserfee einen Ritter heiratet, spiegeln diese soziale Offenheit wider. Spannend dabei ist, dass der Text 1456 von einem Berner Bürger auf Grundlage früherer französischer Werke übertragen und verfasst wurde – ein Hinweis darauf, wie selbstverständlich ritterliche Ideale in der städtischen Kultur verankert waren. Die in Zürich entstandene “Manessische Liederhandschrift” belegt ebenfalls, dass ritterliche Kultur auch in urbanem Kontext gepflegt wurde. Zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert bildete sich entlang des Rheins eine überregionale Gesellschaft, in der Adel, Ministeriale und städtische Eliten in engem Austausch standen. Turniere, höfische Literatur und die Pflege von Wappen und Abstammung wurden zu verbindenden Elementen dieser “grenzübergreifenden Gesellschaft”.

Aus dieser Perspektive lassen sich neue Forschungsansätze ableiten: Städte erscheinen nicht nur als Schauplätze ökonomischer Entwicklung, sondern ebenso als Knotenpunkte sozialer Mobilität und kultureller Aushandlungsprozesse. Das Zusammenspiel von Bürgern und Rittern verweist auf die Durchlässigkeit gesellschaftlicher Strukturen, die auch in anderen Feldern, etwa im Umgang mit Wissen, Bildung oder religiösen Praktiken, untersucht werden kann.

Nach dem Beitrag von Jansen wird deutlich, dass das spätmittelalterliche Rittertum kein ausschließlich ländliches Phänomen war. In Städten wie Bern, Köln und Basel entwickelte sich eine lebendige ritterliche Kultur, in der Bürger und Adelige gemeinsam agierten und zusammenlebten. Statt klarer Abgrenzung zeigen sich die sozialen Gruppen im Wandel – geprägt von Austausch, sozialer Mobilität und gemeinsamen kulturellen Werten. Für mich verdeutlicht dieser Blick, dass historische Kategorien nicht statisch gedacht werden sollten. Vielmehr eröffnet gerade die Analyse solcher Überschneidungen zwischen Adel und Stadtbevölkerung eine produktive Grundlage, um eigene Fragestellungen zu sozialer Vernetzung, symbolischem Handeln und kulturellem Transfer im Spätmittelalter weiterzuentwickeln.

Antoine Volet

Einstieg

Ein Ritter lebt auf der Burg, zieht in den Krieg, erhält Land vom König und herrscht über Bauern. Für jede und jeden scheint eindeutig, was einen Ritter ausmacht: ein Junge, der zuerst als Knappe in den Diensten eines anderen Ritters steht, bis er selbst zum Ritter geschlagen wird. Nicht zu vergessen, dass er die Prinzessin im Turm rettet. Und das war, scheinbar, während des gesamten Mittelalters, also vom Jahr 500 nach Christus bis ins Jahr 1500, der Fall. Genauso wie das Mittelalter an sich komplexer ist, so ist es auch der Begriff des „Ritters“.

Jedoch sind die Städte in der Vorstellung der meisten Menschen klarer konzipiert. Anders als die Burgengesellschaften existieren Stadtgesellschaften bis heute. Die Städte, teils aus der Römerzeit, teils im Mittelalter neu gegründet, wuchsen unter dem Motto: „Stadtluft macht frei.“ Frei von der Knechtschaft. Wer in einer Stadt lebte, war frei. Seit der Stadtgründung waren die Bewohner frei und somit modern, da sie nicht mehr in der Ständegesellschaft lebten. Eine logische Synthese dieser beiden Annahmen wäre, dass die Bürger der Städte und die Ritter der Burgen natürliche Feinde waren. Aber sind Ritter und Bürger tatsächlich Antagonisten? Wie drückte sich die Verbundenheit zwischen Ritter und Stadt aus? Was machten Stadtbürger als Ritter? Was machten Ritter in der Stadt? Welche Form nahm das Rittertum im Schweizer Mittelland und am Rhein an? Diese Fragen stellt der Historiker Dr. Markus Jansen von der Universität zu Köln.

Referent

Markus Jansen, geboren im Jahr 1988, studierte Geschichte, Kunstgeschichte und Medienkulturwissenschaft in Siegen, Madrid und Köln. Er arbeitete als Tutor am Historischen Institut der Universität zu Köln und nahm am Research-Master-Programm der a.r.t.e.s. Graduate School teil. Im Rahmen der Ringvorlesung zur Mittelalterforschung an der Universität Bern zeigte er auf, wie die Frage, ob Ritter und Stadt zusammenpassen, beantwortet werden könnte.

Begriff

Zu Beginn der Präsentation führten zwei Zitate in das Thema ein. Das erste Zitat stammt von Hans von Waldheim, der im Jahr 1474 durch die heutige Schweiz reiste und folgende Beobachtung festhielt: „Czu Berne ist sandte Vincencius houbt vnd in der stad wonen vile rittere vnd knechte.“1

Das zweite Zitat stammt aus der Koelhoffschen Chronik von 1499: „[…] ind alsus was Agrippinen [d.h. Köln] ein stat der roemscher ritterschaf ind adels in duitschen landen.“2

Diese Aussagen zeugen von einer Verbindung zwischen Rittern und Stadt. Bevor Markus Jansen jedoch weitergehen konnte, musste zunächst über den Begriff „Ritter“ nachgedacht werden.

Der Begriff „Ritter“ machte im Verlauf der Jahrhunderte eine Entwicklung durch. Zwar wurde seine Bedeutung nie gänzlich durch eine andere ersetzt, doch sie wurde komplexer. Im 11. Jahrhundert stammt der Begriff vom lateinischen miles, was „Krieger“ bedeutet. In dieser Zeit waren damit Kämpfer mit oder ohne Pferd gemeint. Um 1170 kam es zu einem ersten inhaltlichen Wandel: Der Begriff „Ritter“ bezeichnete nun ausschließlich schwer gepanzerte Reiter.

Im 12. Jahrhundert wurden Ritter teilweise zu Ministerialen, also Amtsträgern für Fürsten, und konnten dadurch sozial aufsteigen. Das Christentum beeinflusste, vor allem im Kontext der Kreuzzüge, den Begriff inhaltlich aufwertend. Zeitgenossen verbanden nun eine sakrale Bedeutung mit dem „Ritter“. Der Begriff entwickelte sich zur Vorstellung des tugendhaften Mannes innerhalb und außerhalb des Kampfes.

Im 12. Jahrhundert entstand der Rittertitel, der nicht vererbbar war. Markus Jansen bemerkt an dieser Stelle die Ähnlichkeit zwischen dem damaligen Rittertitel und dem heutigen Doktortitel, der ebenfalls nicht vererbbar ist. Der Ritterschlag, der erst 1377 nachweisbar ist, wurde als Belohnung oder zur Motivation der Truppen genutzt. Dabei spielte es eine Rolle, von wem man geschlagen wurde, da man Anteil an der Ehre des Schlagherrs erhielt. Besonders ehrenvoll war es, vom Kaiser zum Ritter geschlagen zu werden.

Ab dem 14. Jahrhundert ging die Zahl der Ritterschläge zurück, da die Fürsten dieses Recht für sich behalten wollten. Schweizer Söldner wurden jedoch in fremden Diensten oft geschlagen. Parallel dazu verlor gegen Ende des Mittelalters die Reiterei an militärischer Bedeutung – ein Wandel, der im Vergleich zum ersten inhaltlichen Bedeutungswandel entscheidend ist.

Zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert konsolidierte sich diese große Gruppe von Aufsteigern mit den niederadeligen Familien zu einer Schicht, die die Forschung des Spätmittelalters als „Niederadel“ bezeichnet. Daraus entstand die Ritterbürtigkeit. Zwar war der Titel des Ritters nicht vererbbar, jedoch seine Würde. Ritterkinder waren genauso würdig wie ihre Väter. Erst jetzt entsteht die auch noch heute präsente Denkweise, dass Rittertum und Adel verbunden sind. Vor 1500 war die Unterscheidung zwischen Adel, Ritter und Bürger nicht so eindeutig wie später.

Nach dieser ausführlichen Beschreibung des Wandels des Begriffs müssen die vier Facetten des Ritterbegriffs erläutert werden, welche Jansen vorschlägt. Die erste Facette, die Jansen definiert, ist die Tätigkeit eines Ritters als schwer gepanzerter Reiter. Die zweite ist die Ritterwürde und der damit verbundene Rittertitel. Als dritte Facette gilt die Gruppe, und die vierte ist die Idee des Ritters.

Thesen

Markus Jansen argumentiert, dass die Land- und Stadteliten des Mittelalters eng miteinander verflochten waren. Freiherren und Grafen konnten neben ihren feudalen Aufgaben zugleich in Stadträten sitzen oder städtische Ämter übernehmen. Dies zeigt, dass es auch in Städten eine ausgeprägte Ritterkultur gab und nicht, wie lange angenommen, nur auf Burgen. Personen, die in Städten sozial aufstiegen, konnten zudem in den Dienst von Fürsten treten und etwa auf Feldzügen den Ritterschlag erhalten.

Eine weitere These, die Jansen aus der Forschung hervorhebt, besagt, dass es im Hochmittelalter eine gesellschaftliche Dynamik gab, die vielen Kriegern den sozialen Aufstieg ermöglichte. Indem sie als Ministerialen in den Dienst von Fürsten traten, konnten sie in den Niederadel aufsteigen und sich durch Heirat mit niederadligen Familien festigen. Die Forschung nahm lange an, dass sich daraus eine starre Schichtung von Nieder- und Hochadel entwickelte, fast wie in einer Kastengesellschaft. Doch mit dem Aufstieg der Städte traten an die Stelle der Krieger zunehmend Kaufleute, die dank neuer wirtschaftlicher Möglichkeiten sozialen Einfluss gewannen.

Quellen

Melusine, ein ursprünglich französischer Roman, wurde im Jahr 1456 in Bern von Thüring von Ringoltingen, einem Bürger, ins Deutsche übertragen. Zwar stammte Thüring aus einer Aufsteigerfamilie Berns, die 1448 die zweitvermögendste war, trotzdem wurden er und sein Bruder zu Rittern geschlagen, er selbst in Jerusalem am Grab Christi.

Melusine zeigt, dass sich die Unterscheidung zwischen Bürger und Ritter nicht aufrechterhalten lässt, weil sich Thüring nicht klar einer dieser beiden Kategorien zuteilen lässt. Städte wurden zu wichtigen Zentren für adlige Familien, die sich mit der städtischen Elite vereinten. Thüring wurde in der früheren Forschung als Bürger identifiziert, jedoch zeigt sich, dass er sich in der Rittergesellschaft der Stadt bewegte.

Die Manessische Liederhandschrift wurde vermutlich von der Familie Manesse aus Zürich in Auftrag gegeben, die sich sowohl in der ritterlichen als auch in der städtischen Elite bewegte. So gilt sie als eine der bedeutendsten Sammlungen mittelhochdeutscher Dichtung und ist auch durch ihre Auftraggeber ein Zeugnis der Verflechtung von Stadt- und Landelite des 14. Jahrhunderts.

Der Guote Gerhart, ein Roman von Rudolf von Ems aus Konstanz, geschrieben im Jahr 1215, erzählt die Geschichte von Gerhart, der in Köln nicht zum Ritter geschlagen wurde, sondern mit elf anderen Knappen die Schwertleite erhielt.

Der Guote Gerhart zeigt, wie nichtadlige Familien aus Stadt und Land zur Ritterwürde kamen und wie die Rittergesellschaft in Städten aussah.

Die Sandritter von Genua bezeichnen eine Episode aus den Italienkriegen, die in verschiedenen Chroniken wiedergegeben wird. Dort, in Genua im Jahr 1507, erhielten vier Schweizer Söldner aus Zürich und Luzern den Rittertitel, ohne selbst am Gefecht teilgenommen zu haben. Da die Talsohle auch als „Sand“ bezeichnet wurde, erhielten sie den Spottnamen „Sandritter“. Die Sandritter von Genua zeigen, dass die Rittertitel für Stadtbürger als etwas unziemliches gesehen wurden. Tatsächlich begann ein Auseinanderwachsen der?? Minute 36.30

Im 14. Jahrhundert verbot der Stadtrat von Köln alle öffentlichen Fehden, die ohne seine ausdrückliche Erlaubnis geführt wurden. Das zeigt, dass nicht die Fehde an sich das Problem war, sondern die Konsequenzen für die Stadt. Es gab Fehden, die erlaubt waren. Im Jahr 1321 verstießen zwölf Bürger Kölns gegen dieses Verbot. Dies zeigt, dass die Fehde zur Selbstverständlichkeit des Ritters gehörte und kein Verbot sie abschrecken konnte. Am Beispiel des Kölner Bürgers Hilga von Starve zeigt sich, dass ein Bürger sich im Recht sah, einen der mächtigsten Grafen Flanderns, Ludwig von Flandern, in einem Zweikampf herauszufordern – obwohl sie wirtschaftlich nicht auf derselben Ebene standen, waren sie von der Würde her beide Ritter.

In der Schlacht von Sempach kämpften viele Ritter auf der Seite Habsburg, welche aus aus Elitefamilien Freiburgs im Breisgau stammten. Unter ihnen war Martin Malterer in der Leibwache von Herzog Leopold, der aus einer Kaufmannsfamilie stammte.

Die Ehrenrede des Rutger Raitz zeigt, dass vor allem Waffentaten gepriesen wurden. Ritter zeichneten sich durch ihre kämpferischen Abenteuer aus.

Fazit

Aus den vier Facetten des Ritterbegriffs ergibt sich, dass alle in den Städten der Eidgenossenschaft und am Rhein präsent waren. Viele Bürger der städtischen Elite Berns, Freiburgs oder Kölns gingen dem ritterlichen Kampf nach. Sie nahmen an Kreuzzügen teil, verfolgten aber auch Eigeninteressen in Fehden – oft gegen die Entscheidungen ihrer Stadträte.

Viele Angehörige der städtischen Elite sahen sich als Teil einer ritterlich gedachten Gruppe und durch die ritterliche Ehre konstituierten Wertegemeinschaft. Dabei spielte ihre städtisch-kaufmännische Herkunft keine Rolle.

Wichtig erscheint aus dieser Forschung, endlich die Lehenspyramide aus den Lehrbüchern zu streichen, welche ein hierarchisches Wunschsystem präsentiert. Die mittelalterliche Gesellschaft wird immer noch als statisch dargestellt – dabei war sie in Wahrheit von Dynamik, Überschneidungen und sozialer Beweglichkeit geprägt.

1 Welti, Emil (Hg.): Hans von Waldheims Reisen durch die Schweiz im Jahre 1474. In: Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern 25/1919-20, S. 89-154, hier S. 93.

2 Koelhoffsche Chronik. Köln 1499, fol. 59a..

Kuratorium «Katalogisierung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften der Schweiz» – Vom Thurgau in die Waadt. Die Katalogisierung mittelalterlicher Handschriften zwischen Bodensee und Lac Léman

Sascha Brunner

In der Vorlesungseinheit vom 30. Oktober brachten uns Florian Mittenhuber, Dario Binotto und Pauline Jacsont die Arbeit des Kuratoriums zur Katalogisierung von mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften der Schweiz und zwei damit verbundene Projekte näher. Die Vorlesung gliederte sich in drei Teile: in die Arbeit des Kuratoriums im Allgemeinen, das Erschliessungsprojekt der Kantonsbibliothek Thurgau in Frauenfeld sowie das Projekt zu den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften des Kantons Waadt.

Das Kuratorium zur Katalogisierung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Handschriften der Schweiz

Den Beginn machte Florian Mittenhuber von der Burgerbibliothek Bern, der die Arbeit des Kuratoriums zur Katalogisierung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften der Schweiz vorstellte. Das Kuratorium beschäftigt sich mit der Katalogisierung von Handschriften und ist Teil der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW). Die Aufgabe des Kuratoriums liegt in erster Linie darin, Projekte, welche ihre alten Handschriften katalogisieren möchten, direkt zu unterstützen. Dafür werden dann je zwei WissenschaftlerInnen für in der Regel vier Jahre in das Projekt eingebunden. Sie führen die Katalogisierung durch, ehe ihre Arbeit durch ExpertInnen zur Qualitätsprüfung kontrolliert wird. So sind in den vergangenen drei Jahrzehnten ein gutes Dutzend handschriftlicher Kataloge entstanden, welche sowohl gedruckt als auch digital verfügbar sind.

Die Handschriften der Kantonsbibliothek Thurgau in Frauenfeld

Im zweiten Teil der Vorlesungseinheit beleuchtete Dario Binotto das Projekt zu den mittelalterlichen Handschriften der Kantonsbibliothek Thurgau in Frauenfeld genauer. Binotto war selbst einer der zwei Wissenschaftler, die an der Katalogisierung der insgesamt 52 mittelalterlichen Handschriften mitgearbeitet haben. Das Vorhaben läuft seit Anfang 2023 und die Publikation des Katalogs steht kurz bevor. Binotto betonte, dass das Projekt, und auch die Katalogisierung von Handschriften allgemein, keine klassische Forschungsarbeit mit einer vorher festgelegten Forschungsfrage ist. Vielmehr geht es darum, Handschriften zugänglich zu machen, damit diese später von der Wissenschaft verwendet werden können. Trotzdem muss teils Grundlagenforschung betrieben werden. Diese entsteht häufig erst, wenn man eine Handschrift buchstäblich in den Händen hält und sich Fragen zu Herkunft, Datierung und Materialität ergeben.

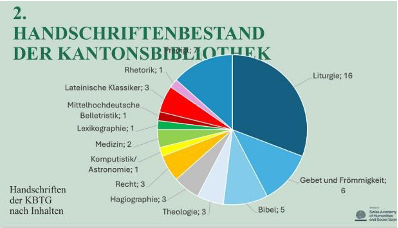

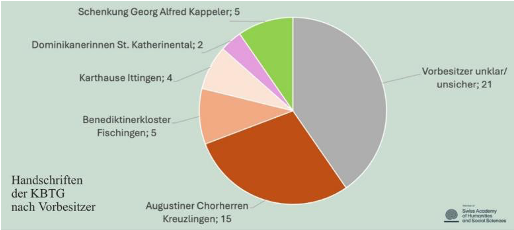

Die 52 mittelalterlichen Handschriften, die sich heute in der Kantonsbibliothek Thurgau in Frauenfeld befinden, stammen hauptsächlich aus säkularisierten Klöstern der Region. 15 stammen aus Kreuzlingen, fünf aus Fischingen, vier aus Ittingen und zwei aus St. Katherinental. Fünf weitere stiessen erst im 20. Jahrhundert durch eine Schenkung zu der Sammlung und bei 21 Handschriften ist die Herkunft unklar. Die Bestände hätten noch viel grösser sein können, doch bereits im Spätmittelalter gingen wohl viele Schriften durch Brände, Zerstörung sowie Bilder- und Klosterstürme verloren. Die meisten Handschriften gelangten erst nach diesen Ereignissen in die klösterlichen Sammlungen – und blieben so erhalten. Thematisch macht religiöses Schriftgut (Bibeln, Liturgie, Theologie etc.) rund einen Viertel des Bestandes aus. Der Rest stellt sich aus Schriften über Recht, Medizin, lateinische Klassiker und weiteren Themen zusammen.

Bemerkenswerte Handschriften aus Frauenfeld

Einige Stücke aus dem Bestand stechen besonders hervor. Die Handschrift Y.28, auch genannt das Güttinger Brevier, entstand im späten 11. bis frühen 12. Jh. und ist damit die älteste Handschrift des Bestands. Im 15. Jh. wurde sie in der Pfarrei Güttingen überarbeitet. Erst später gelangte sie dann an den Stift Kreuzlingen. Das Brevier war nachweislich für rund 400 Jahre im Gebrauch und enthält liturgische Texte, ein Osterspiel und sogar chronikalische Einträge, etwa zu Friedensverhandlungen zwischen dem Kloster St. Gallen und den Eidgenossen. Die starke Abnutzung zeugt vom jahrhundertelangen praktischen Gebrauchs des Breviers.

Ebenfalls faszinierend ist das Computus und Astronomieheft Y.35. Es umfasst 33 Blätter und wurde zwischen 1467 und 1486 von einem Dorfpfarrer aus Rast, einem Weiler im heutigen Baden-Württemberg, geschrieben. Das kleine Heft veranschaulicht, welche Aufgaben ein Pfarrer im Spätmittelalter hatte: Er war nicht nur Seelsorger, sondern auch Zeitrechner und Heiler. Etwa die Hälfte des Textes ist der Berechnung von Sonnen- und Mondphasen gewidmet, die andere Hälfte medizinischen und astrologischen Themen, etwa dem Aderlass.

Ein weiteres interessantes Stück ist die medizinisch-naturwissenschaftliche Sammelhandschrift Y.123. Sie entstand um 1450 in Süddeutschland und gelangte Mitte 17. Jh. in den Stift Kreuzlingen. Es handelt sich dabei um eine Abschrift des naturwissenschaftlichen Lexikons des Bartholomäus Anglicus, welche zahlreiche Tierabbildungen und Naturbeobachtungen enthält. Manche Illustrationen, wie diejenige vom Adler oder Affen gehen ziemlich sicher auf Vorlagen zurück, während andere, etwa jene der Mücken und Blutegel, vermutlich auf eigenen Beobachtungen beruhen. Auch Naturphänomene wie Hagel oder Blitze und exotische Waren wie Weihrauch, Ingwer, Kurkuma und Zucker werden erwähnt und abgebildet.

Die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften des Kantons Waadt

Nach dem Blick an den Bodensee führte uns der letzte Teil der Vorlesung an den Lac Léman. Pauline Jacsont stellte das Projekt zu den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften des Kantons Waadt vor. Es ist Anfang 2025 gestartet und läuft noch bis Ende 2028. Das Projekt ist in zwei Phasen gegliedert: Zuerst werden die Manuskripte der Kantons- und Universitätsbibliothek Lausanne (BCUL) katalogisiert, anschliessend folgen die Handschriften, die sich in anderen Institutionen, wie den Kantons- und Stadtarchiven, Museen oder Gemeindebibliotheken, befinden. Insgesamt sollen 76 Handschriften erfasst werden: 54 aus der BCU Lausanne und 22 aus weiteren Institutionen. Die Texte sind überwiegend in Latein verfasst, teilweise aber auch in Altfranzösisch und Deutsch.

Die Sammlung der Lausanner Bibliothek entstand stückweise schon im Jahr 1419 mit der Gründung der Kapelle Saints-Innocents durch Bischof Guillaume de Challant und bereits 1529 wurden in einem ersten Bücherverzeichnis rund 40 Bände dokumentiert. Nachdem die Republik Bern 1536 die Waadt eroberte, gründete sie ein Jahr später die Akademie Lausanne inklusive Bibliothek. Dorthin gelangte anschliessend auch ein Teil der Sammlung aus der Kapelle Saints-Innocents. Die thematische und zeitliche Zusammensetzung der Lausanner Sammlung zeigt folgendes Bild: gut die Hälfte kann als religiöses Schriftgut bezeichnet werden, rund ein Fünftel sind Rechts- und Geschäftsbücher und ein weiterer Fünftel altfranzösische Belletristik. Zeitlich stammt gut ein Viertel der Handschriften aus dem 16. Jh., knapp die Hälfte aus dem 15. Jh. und ein Viertel aus dem 14., 13. oder 12. Jh.

Einige Höhepunkte der Sammlung

In der Vorlesungseinheit wurden drei besonders eindrucksvolle Handschriften der Lausanner Sammlung genauer beleuchtet. Die erste war die Pariser Bibel (BCUL U 964), die im 13. Jh. in Nordfrankreich entstand. Mit seinen 78 historisierten Initialen, 140 Marginalszenen und Drôlerien gehört sie zu den künstlerischen Höhepunkten der Sammlung. Sie wurde von mehreren franko-flämischen Künstlern illustriert und zeigt Szenen aus der Schöpfung, der Sintflut, der Apokalypse und zahlreichen weiteren Bibelstellen. Die Bibel wurde 1812 aus Verona erworben und gelangte so nach Lausanne.

Die zweite Handschrift ist ein Brevier aus Burgund mit Namen BCUL Ms 350 – Les Cent Ballades, Othon de Grandson, et autres pièces. Es entstand 1440 und wurde vom adeligen Paar Antoine Villiers und Béatrice de Corcelles in Auftrag gegeben. Das Buch war wohl für den privaten Gebrauch des Paares bestimmt und überrascht besonders mit dem Schachbrettmuster auf dem Vorderdeckel des Einbands und dem Trictrac-Spielfeld auf dem Hinterdeckel.

Den Abschluss bildet die Sammlung medizinischer Texte BCUL IS 5482 des Lausanner Barbiers Jean de Farcy, entstanden im späten 15. Jh. Der Band enthält medizinische Texte wie Pesttraktate und Kräuterrezepte. Zahlreiche spätere Einträge, Namensvermerke und sogar ein satirisches Lied belegen, dass das Buch über lange Zeit im Gebrauch blieb.

Nutzen für die Mediävistik

Die Arbeit des Kuratoriums ist für alle mediävistischen Disziplinen von grossem Wert, da dadurch viele mittelalterliche Handschriften überhaupt erst sichtbar und leicht zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig wird dabei viel Grundlagenforschung geleistet, die für WissenschaftlerInnen eine willkommene Entlastung darstellt. Ich persönlich wusste bisher nichts von diesen Beständen in Frauenfeld und Lausanne und wurde schon nur durch die kurze Vorstellung einiger weniger Handschriften neugierig, was sich sonst noch in diesen Sammlungen entdecken lässt. Sie regen zweifellos zu weiteren Nachforschungen an und eröffnen neue, spannende Forschungsfragen.

Tabea Victoria Stoffel

In einem ersten Teil informiert Florian Mittenhuber über das Kuratorium, welches die Katalogisierung von mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften vornimmt. Dabei muss betont werden, dass dies eine sehr kostenintensive Angelegenheit darstellt. Daher werden jährlich Fördergelder mittels Förderorganisationen durch den Bund gesprochen. Teile dieser Forschungsförderinfrastrukturen sind beispielsweise die «Infrastrukturen der Geistes- und Sozialwissenschaften», «Kommissionen, Kuratorien und Arbeitsgruppen» oder die «Akademien der Wissenschaften Schweiz».

Das Kuratorium stellt eine Art Dienstleistungsbetrieb dar, welches Institutionen bei der Erschliessung ihrer Handschriftenbestände unterstützt, die kein dafür spezialisiertes Personal besitzen. Die eigentliche Katalogisierungsarbeit wird von zwei Mitarbeiter*innen geleistet. Danach wird zwingend eine Qualitätskontrolle durch erfahrene Mitarbeiter*innen oder Professor*innen durchgeführt. Durch das Kuratorium sind in den letzten 35 Jahren 13 Handschriftenkataloge erschienen. Beispielsweise wurden Handschriften der Ministerialbibliothek Schaffhausen, der Abtei Pfäfers, der Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg oder des Klosters St. Urban erschlossen. Diese Kataloge erscheinen heutzutage als open-access Publikationen, welche somit der breiten Öffentlichkeit frei zugänglich sind.

Die jetzige Webseite des Kuratoriums besteht unter anderem aus einem Schriftenstammbaum und einem Überblick über die Handschriftenlandschaft Schweiz. Das Kuratorium plant eine Überarbeitung der Webseite. Dabei wird die Webseite des Kuratoriums in die Webseite des SAGW (Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften) integriert. Ausserdem sollen die Bereiche der Verwaltung, Publikationen, Hilfsmittel sowie ein Blog in der neuen Webseite zugänglich sein.

Anschliessend stellt Dario Binotto in einem zweiten Teil das Erschliessungsprojekt der mittelalterlichen Handschriften der Kantonsbibliothek Thurgau in Frauenfeld vor. Dabei sollten die 52 mittelalterlichen Handschriften der Kantonsbibliothek Thurgau wissenschaftlich beschrieben und erschlossen werden. Das Projekt stellt also in erster Linie eine Erschliessungsarbeit dar, erst in zweiter Linie kann von einer Forschungsarbeit gesprochen werden. Dies lässt sich dadurch erklären, dass dieses Projekt nicht einer Forschungsfrage untergeordnet ist, wie es bei Forschungsprojekten, wie beispielsweise der Erschliessung der frühmittelalterlichen Leges und Kapitularien durch die Universität Köln, der Fall ist. Allerdings lässt sich am Beispiel der Erschliessung der Handschriften des Franziskanerklosters Fribourg erkennen, dass Handschriftenerschliessung und Handschriftenforschung nicht immer klar trennbar sind. Beispielsweise ist die Auseinandersetzung mit dem franziskanischen Bibliothekswesen unabdingbar für eine angemessene Erschliessungsarbeit. Ausserdem muss man sich auch mit den Schreiber*innen der Handschriften befassen. In diesem Falle sind dies unter anderem zwei Magistraten, was zu einer notwendigen Forschung bezüglich dieser beiden führt. Daneben besass das Kloster eine eigene Buchbinderei. Daher musste man sich bei der Erschliessungsarbeit auch mit dieser auseinandersetzen. Das Beispiel des Franziskanerklosters Fribourg macht also deutlich, dass eine klare Trennung zwischen Forschungs- und Erschliessungsarbeit nicht immer möglich ist.

Die Erschliessungsarbeit der 52 Handschriften aus der Kantonsbibliothek Thurgau fand über zwei Jahre hinweg statt; von Januar 2023 bis Dezember 2024. Projektführend waren dabei zwei Projektangestellte, Handschriftenexpert*innen à 50%. Das Corpus des Projekts ist selektiv. Dabei wurden Handschriften, welche nach dem 15. Jahrhundert entstanden sind, Fragmente von mittelalterlichen Handschriften sowie ausserkantonale Handschriften nicht berücksichtigt. Die erschlossenen Handschriften sind zwischen dem 12. Jahrhundert und dem 15. Jahrhundert entstanden. Es handelt sich dabei also um einen spätmittelalterlichen Bestand. Rund ¾ der Handschriften aus dem Corpus sind religiöses Schriftgut. Daneben wurden unter anderem Handschriften aus den Themenbereichen der Medizin, Belletristik oder Rhetorik beschrieben. Abbildung 1 zeigt einen Überblick über die unterschiedlichen Bereiche der erschlossenen Handschriften. Abbildung 2 illustriert, woher die erschlossenen Handschriften stammen.

Die Kantonsbibliothek Thurgau besitzt im Vergleich zu anderen Kantonsbibliotheken relativ wenige Handschriften. Dies lässt sich dadurch begründen, dass das Kloster Kreuzlingen zweimal, in den Jahren 1499 und 1633, vollständig zerstört wurde. Daneben wurde die Kartause Ittingen und ihre Bibliothek 1524 Opfer eines Bildersturms, dem sogenannten Ittinger Klostersturm. Ausserdem fanden in Fischingen in den Jahre 1380 und 1410 Klosterbrände, sowie im Jahre 1529 ein Bildersturm statt. Diese Ereignisse führten zu einem reduzierten Bestand von Handschriften aus dem Zeitraum vor diesen Ereignissen. Es erstaunt dementsprechend nicht, dass der Grossteil der Handschriften erst nach erwähnten Tragödien in die Bibliothek gelangte.

Dario Binotto präsentiert anschliessend drei Beispiele von bemerkenswerten Thurgauer Handschriften. Zum einen das Beispiel des Güttinger Breviers. Das Brevier entstand gegen Ende des 11. Jahrhunderts bzw. in der ersten Hälfte der 12. Jahrhunderts. Im 15. Jahrhundert wurde das Dokument in der Pfarrei Güttingen durch Zusätze erweitert. Im 17. Jahrhundert war das Brevier im Stift Kreuzlingen. Die Handschrift sticht dadurch hervor, dass es das älteste Zeugnis lokaler Liturgie ist. Ausserdem war das Brevier während mindestens 400 Jahren in Gebrauch und ist daher mit Gebrauchsspuren versehen und stark verschmutzt.

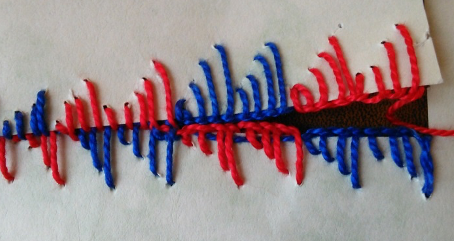

Darauffolgend beschreibt Dario Binotto das Beispiel einer Handschrift mit einem Computus zur Astronomie. Dabei handelt es sich um ein kleines Heft, welches vom Dorfpfarrer von Rast im 15. Jahrhundert geschrieben wurde. Etwa die Hälfte der Handschrift ist der Zeitmessung gewidmet, indem beispielsweise Himmelsgewölbe oder Sonnen- und Mondphasen beschrieben wurden. Wie die Handschrift nach Frauenfeld gelangte, ist unklar. In Abbildung 3 ist ein Beispiel aus dem Heft zu erkennen.

Als drittes Beispiel nennt Dario Binotto eine medizinisch-naturwissenschaftliche Sammelhandschrift, ein naturwissenschaftliches Lexikon aus dem 15. Jahrhundert. Die Handschrift sticht aufgrund ihrer Bebilderung heraus. Zu praktisch jedem Lexikonsartikel findet sich ein Bild. In der Sammelhandschrift werden unter anderem Tiere, Pflanzen oder das Wetter dargestellt. Die Abbildungen 4 und 5 zeigen Beispiele für solche Lexikonsartikel.

Als letzte Referierende stellt Pauline Jacsont die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften des Kantons Waadt vor. Die Erschliessung dieser Handschriften wurde in einem zweiphasigen Projekt unternommen. In einer ersten Phase, welche im Januar 2025 begann und noch bis 2026 andauert, wurden und werden Handschriften der BCUL (Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne) erschlossen. In einer zweiten Phase werden Bestände des ACV (Archives cantonales vaudoises), der Stadtarchive Lausanne und verschiedener Regionalmuseen erschlossen. Insgesamt beträgt der Bestand 76 Handschriften, wovon 54 in der BCUL aufbewahrt werden.

Pauline Jacsont erläutert die Geschichte der Sammlung, sodass die Hörenden und Interessierten ein besseres Bild des Projekts bekommen können. Im Jahre 1419 gründete Bischof Guillaume de Challant die Kapelle der «Saints-Innocents» in Lausanne. 1529 wurde ein erstes Bücherverzeichnis der Kapelle erstellt. Dabei wurden zirka 40 Bände erfasst. Sieben Jahre später, im Jahre 1536, fand die Berner Eroberung und die damit einhergehende Reformation statt. Dies führte zu einer Säkularisierung jeglicher kirchlicher Güter. Sämtliche Handschriften wurden dabei an die von Bern gegründete Bibliothek der Akademie von Lausanne überführt. Im 17. Jahrhundert wurde der Bibliotheksbestand durch Berner und private Schenkungen sowie durch humanistische Ausgaben erweitert. 1791 vereinigte sich die Bibliothek der Akademie von Lausanne mit der Spitalbibliothek von Lausanne. Weitere sieben Jahre später wurde die helvetische Republik gegründet, was zum Ende der Berner Herrschaft über Lausanne führte. So wurde 1806 die Bibliothek der Akademie zur Kantonsbibliothek Lausanne. 1898 wurde die Kantons- und Universitätsbibliothek Lausanne (BCUL) gegründet. Der Manuskriptbestand der

«Cèdres» wurde im Jahre 2011 in die BCUL integriert. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass sich der mittelalterliche Bestand zwischen dem 19. und dem 21. Jahrhundert deutlich erweitert hat. Dies durch Schenkungen oder Ankäufe, welche durch Donatoren wie Historiker*innen, Privatsammler*innen, Politiker*innen oder Professor*innen möglich gemacht wurden.

Die Handschriftensammlung stammt zu fast 50% aus dem 15. Jahrhundert und zu weiteren rund 27% aus dem 16. Jahrhundert. Der grösste Teil des Bestandes enthält liturgische Inhalte. Daneben sind auch Handschriften beispielsweise zu den Themenbereichen des Rechts, der Belletristik oder Theologie vorzufinden.

In einem nächsten Punkt stellt Pauline Jacsont verschiedene Beispiele der Sammlung vor, die sie als Höhepunkte der Sammlung beschreibt. Zum einen präsentiert sie eine Handschrift aus dem 15. Jahrhundert, die «Les Cent Ballades, Othon de Grandson, et autres pièces» enthält. Auftraggeber dieser Handschrift waren Antoine de Villers-La-Faye sowie Philippine d’Occors. Bei dieser Handschrift handelt es sich um eine Sammlung von Balladen und Liebesgedichten.

Daneben stellt Pauline Jacsont eine Handschrift aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts aus dem Kanton Waadt vor. Diese ist auf altfranzösisch verfasst und enthält zusätzlich frankoprovenzalische Elemente. Der Autor dieser Handschriften ist Jean de Farey, ein Barbier aus Lausanne. Es handelt sich bei dieser Handschrift um eine Sammlung medizinischer und paramedizinischer Texte.

Zum Abschluss präsentiert Pauline Jacsont den Ausblick für das Kuratorium und mögliche weitere Katalogisierungsprojekte. So könnten beispielsweise in den kommenden Jahren die Handschriften des Kantons Wallis oder Handschriften kleinerer Sammlungen der Westschweiz katalogisiert werden.

Abbildungsverzeichnis

Sämtliche Abbildungen stammen aus der PowerPoint-Präsentation der Referierenden.

Dr. Noah Regenass – Raumkonzepte und Wissensordnungen: Virtuelle Rekonstruktion der Basler Kartausebibliothek

Anna Aeschlimann

Im Rahmen der BMZ-Ringvorlesung Mittelalter(-forschung) in der Schweiz hielt Dr. Noah Regenass, von der Universität Basel, am Donnerstag, dem 06. November 2025 einen Vortrag zur virtuellen Rekonstruktion der Basler Kartausebibliothek.

Die Bibliothek der Kartause St. Margarethental in Basel bietet die einzigartige Möglichkeit der Rekonstruktion einer spätmittelalterlichen Bibliothek. Die Reformation war in Basel eher liberal und somit wurden das Kloster, wenn nur minimal beschädigt und die Mönche durften dort wohnen bleiben, bis es schliesslich 1564 aufgehoben wurde. Die Bestände der Kartause gingen dann 1590 an die UB-Basel über, welche eine ununterbrochene Sammlungstradition hat. Zudem sind die Räumlichkeiten der Kartausebibliothek noch heute erhalten, zum Teil sogar noch mit dem originalen Boden. Ein zentraler Faktor für diese Rekonstruktion stellt jedoch ein detaillierter Standort-Katalog dar.

Doch die Kartause in Basel war nicht von Anfang an so bedeutend und hatte eine so umfangreiche Bibliothek. In ihren Anfangsjahren (1402-1450) war das Kloster noch unbedeutend, die Prioren wechselten schnell und es litt unter finanziellen Problemen. Aus dieser Zeit sind wenige Dokumente erhalten. Während des Basler Konzils (1431-1449) erhielt das Kloster viele Schwenkungen, vor allem von dem dort untergebrachten Burgunderherzog. Durch diese Schenkungen erlebte das Kloster einen Aufschwung und es kamen viele neue Bücher dazu. Auch waren während des Konzils viele Leute in der Stadt, die ihre Bücher mitbrachten, doch durch die Pestwelle starben viele davon und deren Bücher blieben dann zum Teil in Basel.

Nach dem Basler Konzil erlebte die Kartause eine Zeit der Stabilität (1449-1480) und das Kloster wurde ausgebaut, jedoch gibt es aus dieser Zeit immer noch nicht viele Quellen.

1480 wurde Jacob Louber Bibliothekar (bis 1503) und damit begann eine Phase der Produktivität und Veränderung in der Bibliothek. Auch wuchs die Bibliothek erheblich, durch die Sammlungen neuer Mönche oder durch Schenkungen. Louber hat die Bibliothek neu organisiert und in zwei Abteilungen eingeteilt, die Bibliotheca Nova und die Bibliotheca Antiqua. In der Bibliotheca Nova wurde, als 1468/69 der Buchdruck Basel erreichte, primär für die Aufbewahrung neuer Drucke genutzt. Louber erstellte auch einen ersten Katalog seiner neuen Ordnung, doch dieser ist heute nicht mehr vorhanden.

1519 wurde Georg Carpentarius Bibliothekar der Kartausebibliothek (bis 1531). Er schuf eine neue Ordnung in der Bibliothek, signierte die Bücher um und erstellte einen neuen Katalog, basierend auf jenen von Louber. Dieser Katalog ist bis heute erhalten geblieben. Es handelt sich um einen Standortkatalog, er ist also nach der Aufstellung der Bücher geordnet. Die Umstellung der Bücher war ein riskantes Unterfangen, doch Carpentarius war sehr präzise dabei und deswegen gibt es in seinem Katalog viele Querverweise, was diesen nicht gerade einfach lesbar macht. In diesem Katalog sind ca. 2180 Bände vermerkt, was ein beträchtlicher Bestand ist.

Der Katalog von Carpentarius ist ein Standortkatalog mit thematischer Ordnung, die Standorte wurden dabei mit einem Grossbuchstaben beschrieben, diese werden im Katalog als Überschrift verwendet und darunter werden die Bücher mit ihren Signaturen und weiteren Hinweisen vermerkt. Die Bibliotheca Antiqua ist in 9 Abteilungen gegliedert:

- A Artes liberales, philosophici et medicinales

- B kanonisches Recht

- C historische und poetische Werke

- D Predigten

- E Devotionalienliteratur

- F Bibeln und Kommentare

- H scholastische Literatur

- I Devotionalienliteratur

Die Bibliotheca Nova hatte fast dieselben Abteilungen, jedoch keine Abteilung I.

Die Bibliotheca Antiqua und Nova waren nicht die einzigen Orte im Kloster, wo Bücher aufbewahrt wurden. Es gab noch eine Laienbibliothek die vor allem deutschsprachige Literatur enthielt, eine Chorbibliothek in welcher wichtige Werke für die Liturgie aufbewahrt wurden und auch in den Mönchszellen selbst waren Bücher, das waren unter anderem ein Standardset, ihre Privatbibliothek und die ausgeliehenen Bücher.

Eine weitere interessante Quelle, ist das Informatorium Bibliothecarii, welches um 1520 auch von Carpentarius verfasst wurde und dem Katalog vorangestellt war. Darin stehen Details zur Nutzung der Bibliothek, also womit man wie umzugehen hatte. Wie man neue Bücher aufnahm und band, zum Beispiel, dass manche kleinere Bücher auch zusammengebunden wurden und nur eine Signatur erhielten. Über die Pflege der Bücher und der Räume wird hier informiert, wie der Bestand kontrolliert werden soll und wie man eine Signatur anbringt. Diese Quelle ist also ein gutes Zeugnis, wie mit den Büchern umgegangen wurde, sie enthält auch Informationen dazu, wer die Bücher ausleihen durfte, Mönche durften eine bestimmte Anzahl Bücher ausleihen und in ihren Zellen haben; manche Aussenstehende durften auch ausleihen, doch sie mussten die Erlaubnis des Priors haben, Studenten und unbekannt Kleriker erhielten also keine Bücher aus der Kartausebibliothek.

Für die digitale Rekonstruktion haben Noah Regenass und seine Mitarbeitenden die Bücher nach dem Katalog von Carpentarius in das Modell der Bibliothek eingeordnet. Dabei wurde aber schnell klar, dass sie das nicht ohne weiteres übernehmen konnten, die Regale wären viel zu hoch für den kleinen Raum und die heutigen Fenster würden auch keinen Sinn ergeben, wenn die Bücher auf diese Art eingeräumt gewesen wären. Es schien also beinahe, als ob in diesem Katalog eine Idealvorstellung der Bibliothek abgebildet sei.

Die Bücher mussten also anders, liegend statt stehend, und enger gestapelt sein. Experimentalarchäologische Untersuchen ergaben dann, dass die Regalbretter zwischen 7 und 10 cm dick sein mussten, um das Gewicht dieser vielen Bücher tragen zu können. Unter den Annahmen, dass die Bücher liegend gestapelt und eng gestapelt waren begann die Rekonstruktion zu funktionieren, die Regale passen in den Raum hinein. Nun war noch das Problem mit den Fenstern, eines davon ist heute auf der Wetterseite, was für eine Bibliothek nicht sehr viel Sinn ergibt, das würde den Büchern nur schaden und es geht auch mit den Regalen nicht auf. Es muss aber mindestens ein Fenster gegeben haben, da frische Luft für die Bekämpfung der Feuchtigkeit wichtig war, es hatte also ein kleines Fenster auf der anderen Seite gegeben. Die Lichtsituation im Raum bleibt noch ungeklärt, das kleine Fenster bietet nur zu gewissen Tageszeiten etwas Licht und es ist nicht klar, welche Lichtquellen hier sonst vorhanden gewesen waren. Das wiederum wirft dann die Frage auf, was in diesen Bibliotheksräumen effektiv gemacht wurde, wo der Katalog lag und wie die Ausleihen funktioniert haben. All das konnte noch nicht beantwortet werden.

Da sowohl der Bestand wie auch der Katalog von 1520 und der Grossteil der Räumlichkeiten heute noch erhalten sind, bietet die Kartause Basel eine einzigartige Möglichkeit die Quellen in ihrem damaligen physischen Kontext nachzuvollziehen. So kann ein Raum des Wissens nicht nur schriftlich, sondern auch räumlich nachvollzogen werden.

In diesem Projekt konnte eine Annäherung an einen mittelalterlichen Raum und damit auch an die damalige Lebenswelt erzielt werden. Dadurch konnten auch die räumliche Nutzung und die soziale Struktur, die sich in der räumlichen Organisation widerspiegelt, besser verstanden werden. Die Rekonstruktion schafft auch Einsicht in die möglichen Arbeitsbedingungen, obwohl die genaue Nutzung der Bibliothek noch nicht geklärt ist.

Diese Rekonstruktion ist auch ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit vieler Disziplinen, der Analyse von Schrift und Bild, die Nutzung von archäologischen Methoden, wie auch der Architektur, Anwendung von IT etc. Sie schlägt damit nicht nur eine Brücke zwischen der materiellen Kultur und der digitalen Welt, sondern auch zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart.

Durch solche interdisziplinären Projekte wird auch eine methodische Erneuerung der Geisteswissenschaften erreicht, da sich neue Wege auftun Wissen zu erschliessen und auch zu vermitteln. In diesem digitalen Modell könnte man nun zum Beispiel noch eine online-Version der Werke mit dem jeweiligen Standort verlinken, damit man die Bibliothek wie die mittelalterlichen Mönche nutzen könnte.

Fabian Stadelmann

In der Vorlesungseinheit vom 6. November widmete sich Noah Regenass einem Element der spätmittelalterlichen Wissensgeschichte, der Bibliothek der Basler Kartause. Dabei standen weniger einzelne Bücher oder Texte im Mittelpunkt, sondern vielmehr die Materialität, Struktur und soziale Funktion von Bibliotheken als Orte der Wissensaufbewahrung.

Zu Beginn der Vorlesung knüpfte Stefan Matter an bereits gestreifte Themen bezüglich der Mobilität mittelalterlicher Handschriften an, indem er den Weg von Büchern aus dem Kloster Thorberg, über die Kartause Ittingen nach Frauenfeld nachzeichnete. Diese Standortwechsel von Büchern verdeutlichen, dass die Mobilität von Büchern ein wichtiges Element vormoderner Wissenskulturen war. Solche Neu- und Umgruppierungen von Buchbeständen bildeten den Hintergrund auch für die Geschichte der Basler Kartausebibliothek.

So erklärte auch Regenass die Überlieferung einzelner Bestände der Basler Universitätsbibliothek im Kontext solcher Bestandestransfers, die letztlich die heutige Sammlung der Universitätsbibliothek ausmachen. Aber auch die Bestände der Kartausebibliothek selbst erweiterten sich fortlaufend aus diversen Quellen. Es wurden etwa während des Konzils von Basel (1431–1449) Bücher zahlreicher hoher Geistlicher, welche sich wegen des Konzils in Basel aufhielten, in den einzelnen Klosterbibliotheken gelagert. Nach dem Tod einzelner dieser Geistlichen, etwa durch die Pest, verblieben die Bücher oftmals in den Bibliotheken und wurden dauerhaft Teil des Bestandes. Durch die breite geografische Herkunft der Konzilsteilnehmer ergab sich so ein bemerkenswerter Informationsaustausch, welcher sich zum Beispiel in der Vielzahl der griechischen Handschriften in Basler Klosterbesitz zeigte.

Aber auch durch eigene Erwerbungen der Basler Kartause wuchs der Bestand der Bibliothek. Die Gründung einer Papiermühle in Basel (1433) sowie die sich später etablierende Druckindustrie erleichterte die lokale Buchproduktion, während zahlreiche Stiftungen und Schenkungen den Bestand zusätzlich erweiterten. Die Universitätsgründung 1460 führte schliesslich zu einer gesteigerten Nachfrage nach Büchern und dem darin enthaltenen Wissen. Da die Universitätsbibliothek noch im Entstehen begriffen war, griff man vielfach auf die klösterlichen Bibliotheken und ihre umfangreichen Sammlungen zurück.

Jedoch war es der Kartause nicht immer im gleichen Mass möglich, ihre Bibliothek zu erweitern. Nach der Gründung 1401 befand sich das Kloster in einer von finanziellen Schwierigkeiten und rasch wechselnden Prioraten geprägten Phase der Instabilität. Entsprechend wenige Bücher kamen in dieser Zeit in die Bibliothek der Kartause. Mit dem Aufschwung durch das Basler Konzil und einer allmählichen Zunahme von Stiftungen und Schenkungen, worüber das Liber Benefactorum als Schenkungsverzeichnis detaillierte Auskunft gibt, begann ab ca. 1480 die erfolgreichste Phase des Klosters, welche durch Wohlstand und Stabilität geprägt war und bis zur Aufhebung 1536 im Zuge der Reformation dauerte. Bemerkenswert ist, dass die Reformation den Bestand kaum beschädigte. Die rund 2100 Bände der Kartause wurden fast vollständig in die 1460 gegründete Universitätsbibliothek Basel überführt. Damit blieb diese Büchersammlung in ungewöhnlicher Vollständigkeit erhalten.